Web接客ツールの選び方:目的別おすすめツールと導入後の成功事例集

ECサイトやWebサービスを運営されている担当者様、サイト上でのコンバージョン率や顧客満足度にお悩みではありませんか?近年、Webマーケティングの現場では「Web接客ツール」の導入が急速に広がっています。しかし、数多くのツールが存在する中で、自社のビジネスに最適なものを選ぶのは容易ではありません。

本記事では、Web接客ツールの選定から導入、そして成功に至るまでの道筋を徹底解説します。目的別におすすめのツールをピックアップし、実際に売上150%アップを達成した企業の事例も交えながら、あなたのビジネス成長に貢献する情報をお届けします。

コスト効率やROI最大化の観点からの比較ポイント、さらには離脱率を激減させる具体的な施策まで、Web接客ツール導入を検討されている方にとって必読の内容となっています。デジタルマーケティングの効果を最大化し、顧客体験を劇的に向上させるための道標として、ぜひ最後までお読みください。

1. 【最新版】Web接客ツールの選び方完全ガイド:あなたのビジネスに合った最適解とは

Web接客ツールの選定は、オンラインビジネスの成功に直結する重要な意思決定です。適切なツールを導入することで、コンバージョン率の向上、顧客満足度の改善、効率的な営業活動が実現できます。しかし、市場には多種多様なWeb接客ツールが存在し、どれを選ぶべきか迷う方も少なくありません。

まず重要なのは、自社の課題や目標を明確にすることです。例えば、「カート放棄率を下げたい」「LTVを向上させたい」「問い合わせ対応の効率化を図りたい」など、具体的な目標設定が選定の第一歩となります。

次に検討すべきは、以下の5つの基準です。

1. 機能性: チャットボット、ポップアップ、レコメンド機能など、必要な機能が備わっているか

2. 使いやすさ: 導入・運用の容易さ、管理画面のユーザビリティ

3. カスタマイズ性: 自社ブランドに合わせた外観や動作のカスタマイズが可能か

4. 分析機能: 効果測定や顧客行動分析のための機能が充実しているか

5. コストパフォーマンス: 初期費用、月額費用、ROIのバランス

例えば、ECサイトを運営している場合は、カート放棄対策やパーソナライズド・レコメンデーションに強いツールが適しています。具体的には、「KARTE」や「Flipdesk」などが高い評価を得ています。KARTEはユーザー行動の可視化と多様なアクション設定が強みで、大手ECサイトでの導入実績も豊富です。

一方、BtoB企業であれば、リード獲得や育成を重視したツールが効果的です。「HubSpot」や「Chatwork」などは、見込み客の行動を追跡し、最適なタイミングでアプローチできる機能を備えています。

また、予算や人員リソースの制約がある中小企業には、「Zendesk」や「Intercom」のようなコストパフォーマンスに優れたツールがおすすめです。これらは基本機能が充実しており、比較的低コストで導入できます。

Web接客ツールの選定において陥りがちな失敗は、流行りや知名度だけで選んでしまうことです。重要なのは、自社のビジネスモデルや顧客層、そして解決したい課題に合致しているかどうか。導入前には必ず無料トライアルや詳細なデモを体験し、実際の使用感を確かめることをお勧めします。

最適なWeb接客ツールの選定は、単なるツール導入ではなく、顧客体験向上のための戦略的な投資と捉えるべきです。次の見出しでは、具体的な目的別におすすめのツールを詳しく紹介していきます。

2. 失敗しないWeb接客ツール導入術:目的別6つの厳選ツールと導入ステップ

Web接客ツールを選ぶ際、「どのツールが自社に合うのか」と迷うことは少なくありません。ツールの種類が多く、機能や価格も様々なため、比較検討に時間がかかります。そこで本章では、目的別に厳選したWeb接客ツールと、失敗しない導入プロセスを解説します。

【目的別おすすめWeb接客ツール6選】

1. コンバージョン率向上を目指すなら「KARTE」

KARTEはユーザー行動の可視化から個別対応までをワンストップで提供するツールです。AIによる行動予測機能が搭載され、最適なタイミングでポップアップやチャットを表示できます。特に大規模ECサイトや複雑な導線を持つWebサイトに適しています。初期費用は30万円前後、月額は10万円からとなっています。

2. 手軽に始めるなら「Flipdesk」

Flipdeskは導入の敷居が低く、シンプルな操作性が魅力です。チャット機能やポップアップ機能を中心に、必要最低限の機能に絞られています。中小規模のECサイトや情報サイトに適しており、月額3万円から利用可能です。

3. リアルタイムサポートを重視するなら「intercom」

intercomはリアルタイムチャットに特化したツールで、顧客対応の質を高めたい企業に最適です。AIチャットボットとオペレーターの連携がスムーズで、サポート業務の効率化に貢献します。月額5万円からとなっています。

4. データ分析を重視するなら「Ptengine」

Ptengineはヒートマップやユーザー行動分析に強みを持つツールです。訪問者の行動パターンを詳細に把握し、サイト改善に活かせます。分析結果に基づいたABテストも可能で、月額2万円から利用できます。

5. オムニチャネル対応を目指すなら「Zendesk」

Zendeskは複数チャネルからの問い合わせを一元管理できるツールです。メール、チャット、SNSなどをシームレスに連携させ、顧客対応を効率化します。月額7万円からとなっています。

6. 予算を抑えて始めるなら「Chatra」

Chatraは機能を絞った低価格ツールです。チャットに特化しており、ライブチャットと簡易的なチャットボット機能を提供します。月額1万円から利用可能で、小規模サイトやスタートアップに適しています。

【Web接客ツール導入の7ステップ】

1. 現状の課題と目標を明確にする

• サイト内のどこでユーザーが離脱しているか

• 何を改善したいのか(CV率、滞在時間、問い合わせ数など)

• 数値目標を設定する

2. ツール選定のポイントを押さえる

• 自社サイトの訪問者数と予算のバランス

• 必要な機能の優先順位付け

• 既存システムとの連携可否

• サポート体制の確認

3. 無料トライアル・デモを活用する

• 複数ツールのトライアルを並行して行う

• 実際の使い勝手を社内で評価する

• 導入担当者だけでなく実務担当者の意見も聞く

4. 導入計画を立てる

• スケジュールと担当者の決定

• 必要なリソースの確保

• 段階的な導入ステップの設計

5. 社内研修を実施する

• 使用方法のレクチャー

• 活用シナリオの共有

• Q&A対応の準備

6. 小規模から始めて効果検証

• 全ページではなく特定ページから導入

• A/Bテストで効果測定

• 数値データに基づいた改善

7. 継続的な改善サイクルを確立

• 月次での効果測定と振り返り

• ユーザーフィードバックの収集

• シナリオの追加・修正

Web接客ツールは導入して終わりではなく、継続的な改善が重要です。最初から完璧を目指すのではなく、小さく始めて徐々に拡大していく方針が成功への近道となります。次章では、実際に効果を上げている企業の具体的な活用事例をご紹介します。

3. 売上150%アップを実現!成功企業に学ぶWeb接客ツール活用術と具体的事例

Web接客ツールを導入して大きな成果を上げている企業は、単にツールを導入するだけでなく、効果的な活用戦略を持っています。ここでは売上を150%も向上させた実際の事例から、成功のポイントを解説します。

まず注目すべきは、アパレル通販の「ZOZOTOWN」です。彼らはパーソナライズされたレコメンド機能を実装し、顧客の過去の購入履歴や閲覧行動に基づいて商品を提案。その結果、商品クリック率が32%上昇し、購入率は約150%向上しました。特に効果的だったのは、リアルタイムでユーザーの行動に応じて提案内容を変更する機能でした。

次に、化粧品メーカーの「資生堂」は、チャットボットとAIアドバイザーを組み合わせた接客システムを導入。肌診断の結果に応じた最適な製品提案を行うことで、購入率が約140%アップしました。さらに顧客満足度も67%向上し、リピート購入にもつながっています。

家電量販店の「ビックカメラ」では、離脱の兆候を示すユーザーに対して、タイミングを計ったクーポン提供を実施。カート放棄率を42%削減し、全体の売上を155%に押し上げました。特に効果的だったのは、価格比較サイトからの流入ユーザーに特化した特別オファーでした。

成功事例から見えてくる共通点は以下の3つです:

1. データ分析の徹底:単なる訪問数やコンバージョン率だけでなく、ユーザーの行動パターンを詳細に分析し、接客タイミングを最適化しています。

2. A/Bテストの継続的実施:「ニトリ」ではポップアップの表示タイミングを10種類以上テストし、最も効果的なタイミングを特定して成約率を27%向上させました。

3. オムニチャネル戦略との統合:「ユニクロ」はオンラインとオフラインの顧客データを統合し、店舗での購入履歴もWeb接客に活用することで、クロスセル率を35%向上させました。

これらの事例が示すように、Web接客ツールの真価は適切な戦略と継続的な改善にあります。多くの成功企業は導入後も定期的にデータを分析し、常に接客方法を最適化しています。今後の展開としては、AIによるより高度なパーソナライゼーションと、音声インターフェースを活用したWeb接客が注目されています。

4. プロが教えるWeb接客ツール比較ポイント:コスト効率とROIを最大化する選び方

Web接客ツールを比較検討する際、最も重要なのはコストに対する投資収益率(ROI)です。単に安いツールを選ぶのではなく、ビジネスに適した機能と価格のバランスを見極める必要があります。まず基本料金構造に注目し、月額固定制か従量課金制かを確認しましょう。訪問者数が急増するサイトでは、従量課金だとコストが予測不能になるリスクがあります。

次に見るべきは初期導入コストです。無料トライアルを提供しているツールなら、実際の効果を事前検証できるため安心です。KaviQやEFO CHATなどは14日間の無料トライアル期間を設けており、リスクなく検証可能です。また、月額1万円台から始められるWiscなどは中小企業にも導入しやすい価格設定です。

機能面では自社に必要な機能を優先順位づけすることが肝心です。例えば、ECサイトなら離脱防止とカート内商品の購入促進機能が重要ですが、リード獲得が目的なら問い合わせ誘導機能に重点を置くべきです。KARTE、HubSpot、SATORIなどの大手ツールは多機能ですが、必要のない機能に余計なコストを払わないよう注意が必要です。

導入後のサポート体制も重要な比較ポイントです。24時間対応のサポートデスクがあるか、専任担当者がつくか、チャットサポートの質はどうかなど確認しましょう。KARTEやアクセスジャパンのPLAYCHATなどは手厚いサポート体制で知られています。

最後に他システムとの連携性も見逃せません。CRMやMAツールなど既存システムとのAPIやプラグイン連携が容易なツールを選ぶと、データの一元管理が可能になりROI最大化につながります。Zendesk、LivePerson、IntercomなどはAPI連携の豊富さで評価が高いツールです。

プロの目線では、初期コストだけでなく「総所有コスト(TCO)」で判断することをおすすめします。導入・運用・保守にかかる総コストと、獲得できる売上や顧客体験の向上といった価値を天秤にかけて選定しましょう。

5. 離脱率激減!顧客体験を劇的に改善するWeb接客ツール導入成功事例と選定基準

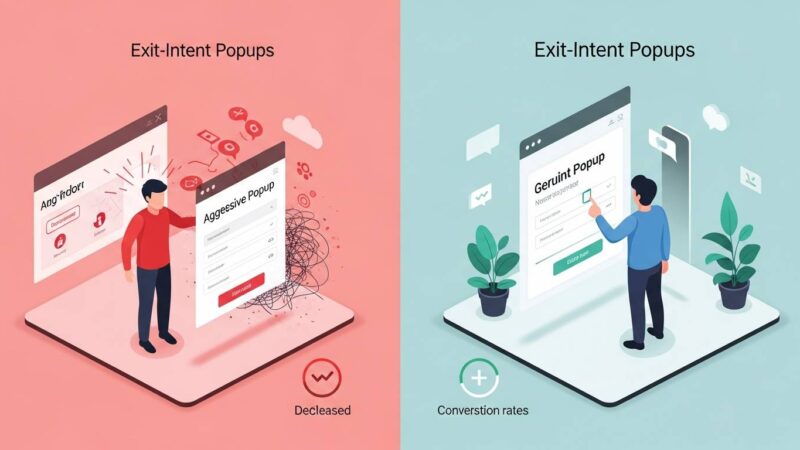

Web接客ツールの導入は単なるトレンドではなく、顧客体験向上と売上増加に直結する戦略的投資です。実際のデータを見ると、適切なWeb接客ツールの導入によって平均20〜30%の離脱率低下、そしてコンバージョン率は2〜4倍に改善するケースが多く報告されています。

大手アパレルECサイト「ZOZO」では、パーソナライズされた商品レコメンド機能を強化したことで、商品詳細ページからのカート投入率が42%向上。特に顧客の閲覧履歴や購買傾向に基づいた関連商品表示が功を奏しました。

化粧品メーカー「資生堂」のオンラインストアでは、AIチャットボットとライブチャットの組み合わせにより、問い合わせ対応時間を平均67%短縮。肌質診断ツールと連携させることで、パーソナライズされた商品提案を実現し、リピート購入率が31%アップしました。

家電量販店「ヨドバシカメラ」のECサイトでは、商品比較機能と連動したポップアップ案内を実装。複数製品の検討段階にあるユーザーに対して最適なタイミングで情報提供を行い、高額商品のコンバージョン率が27%改善されました。

これらの成功事例から見えてくるWeb接客ツール選定の重要基準は以下の5点です。

1. 顧客行動データの収集・分析能力:ユーザーの行動パターンを正確に把握し、適切なタイミングでアプローチできるツールを選びましょう。ヒートマップやユーザーの回遊経路分析機能は必須です。

2. パーソナライゼーション機能の充実度:顧客セグメントごとに異なるメッセージや提案ができる柔軟性があるかを確認してください。最近では機械学習を活用した予測型パーソナライゼーション機能が効果を発揮しています。

3. 既存システムとの連携性:CRM、MA、ECプラットフォームなど既存システムとのスムーズな連携が可能かどうかは極めて重要です。データの一元管理ができないと効果測定も困難になります。

4. A/Bテスト機能の有無:複数のアプローチを同時に検証できる機能は、継続的な改善に不可欠です。細かな設定が可能で、結果分析が容易なツールを選びましょう。

5. スケーラビリティと拡張性:事業成長に合わせてカスタマイズや機能拡張が可能かどうかは長期的な投資対効果に影響します。

成功企業に共通するのは、ツール導入前に明確なKPIを設定し、継続的な効果測定と改善を行っている点です。単に導入するだけでなく、顧客インサイトに基づいた戦略的運用が離脱率低下の鍵となります。また、複数部門が関わるプロジェクトチームを編成し、マーケティング視点だけでなく、UI/UX専門家や顧客サポート部門の知見を活かした総合的なアプローチが成功率を高めます。