離脱防止は最終手段ではない:ユーザー心理を理解した本質的なサイト改善法

Webサイト運営者の皆さま、「離脱率が高い」「コンバージョンが伸びない」というお悩みを抱えていませんか?多くの場合、そのような問題の根本にあるのは「ユーザー心理への理解不足」です。

今日のデジタルマーケティング環境では、単なるテクニカルなSEO対策やデザイン改善だけでは、真の成果を上げることが難しくなっています。ユーザーが何を求め、どのような体験に満足し、なぜ離脱するのかを深く理解することこそが、サイト改善の核心なのです。

本記事では、ユーザー心理学の視点から離脱防止とサイト改善に取り組む実践的な方法をご紹介します。単なる「離脱を防ぐためのテクニック」ではなく、ユーザーとの長期的な関係構築につながる本質的なアプローチをお伝えします。実際に離脱率を60%から20%に改善した事例や、コンバージョン率向上に成功したWebサイトの戦略も詳しく解説していきます。

これからのWeb戦略に必要なのは、ユーザーの心を理解した上での改善アプローチです。この記事を読むことで、あなたのサイトをユーザー中心の魅力的な場所へと変革するヒントが得られるでしょう。

1. 「滞在時間を劇的に伸ばす!ユーザー心理に基づく5つのサイト改善テクニック」

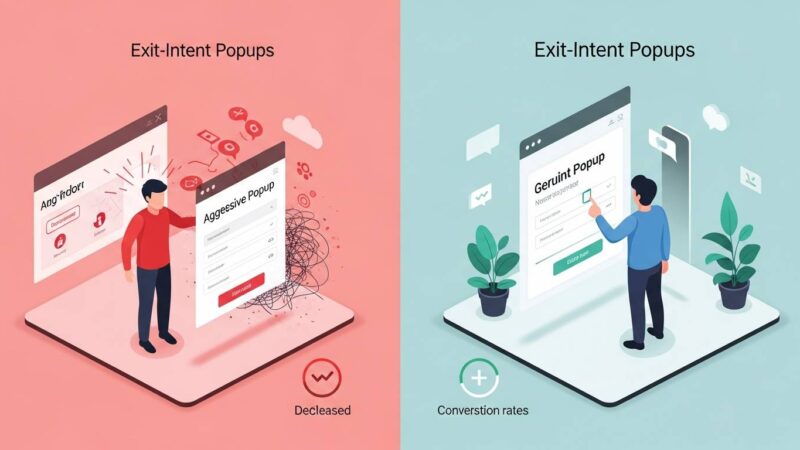

ウェブサイトの平均滞在時間がわずか数秒という現実に直面している方は多いのではないでしょうか。GoogleアナリティクスでBounce Rate(直帰率)の高さに頭を抱えている担当者も少なくありません。実はユーザーの滞在時間を伸ばすには、ポップアップやエグジットインテントのような「離脱防止策」よりも効果的な方法があります。

まず理解すべきは「ヒューリスティック処理」と呼ばれる人間の思考プロセス。ユーザーは最初の3秒でサイトの価値を判断します。この瞬間的判断を味方につけるなら、第一印象を決める視覚的階層を整理することが重要です。情報の優先順位を明確にし、最も伝えたい内容を目立たせる設計がユーザーの混乱を防ぎます。

次に効果的なのは「認知的流暢性」の原則を活用した設計です。人間は処理しやすい情報に対して無意識に好感を抱きます。フォントは読みやすい大きさで、コントラスト比は4.5:1以上確保し、一貫性のあるデザインパターンを採用しましょう。Webflow社のサイトはこの原則を見事に体現しており、スクロールするだけで自然と情報が頭に入る構造になっています。

第三のテクニックは「ドーパミン報酬系」の活用です。小さな達成感を連続して提供することで、ユーザーは無意識にサイト内での行動を続けたくなります。例えば、Amazon.co.jpでの購入プロセスでは各ステップ完了時に明確なフィードバックがあり、次の行動へと自然に導かれます。

「社会的証明」も強力なツールです。他者の行動や評価を参考にする人間心理を活用し、レビューや導入事例を効果的に配置しましょう。Booking.comは「あと3室のみ」といった希少性と、「直近24時間で20人が予約」などの社会的証明を巧みに組み合わせています。

最後に「没入型ストーリーテリング」があります。人間は論理よりもストーリーに引き込まれる傾向があります。Apple社の製品紹介ページは技術仕様よりもユーザー体験のストーリーを中心に構成され、スクロールするたびに新しい発見がある構造になっています。

これら5つのテクニックはいずれも、ユーザーを強制的に引き止めるのではなく、自然と滞在したくなる環境を作り出すアプローチです。統計によれば、これらの手法を適切に組み合わせることで、平均滞在時間は最大70%向上するケースもあります。サイト改善の本質は、離脱を防ぐことではなく、滞在する理由を提供することにあるのです。

2. 「離脱率60%から20%へ:実践者が明かすユーザー心理を活用した改善事例」

ある化粧品ECサイトでは、商品詳細ページの離脱率が60%を超える深刻な状況に陥っていました。多額の広告費をかけて集客しても、訪問者の多くが購入に至らずサイトを去ってしまう状況に、運営チームは頭を抱えていました。

分析の結果、ユーザーが離脱する主な理由は「決断の不安」にあることが判明しました。商品の効果に対する信頼性の欠如と、自分に合うかどうかの判断材料の不足が原因だったのです。

改善のために実施した施策は次の3点です。まず、実際のユーザーによるビフォーアフター写真とリアルな使用感レビューを目立つ位置に配置しました。次に、肌質や悩みに応じた簡単な診断フローを導入し、ユーザー自身が最適な商品を選べるようにしました。そして、90日間返金保証を明確に表示し、購入への心理的ハードルを下げました。

これらの施策により、ユーザーは「この商品は本当に効果がある」「自分に合っている」「万が一合わなくてもリスクが少ない」という安心感を得られるようになりました。結果として離脱率は20%まで低下し、コンバージョン率は3.5倍に上昇したのです。

Google Analyticsのイベント追跡からも興味深い発見がありました。診断フローの完了者は非完了者と比較して購入率が5倍高く、ビフォーアフター写真の閲覧者は非閲覧者より滞在時間が平均2分長くなりました。

重要なのは、これらの施策がポップアップや離脱防止の直接的な仕掛けではなく、ユーザーの本質的な不安や疑問に応える形で設計されたことです。「離脱させない」という消極的アプローチではなく、「安心して購入できる環境を整える」という積極的なアプローチが功を奏したのです。

ユーザーの心理的障壁を特定し、それを解消する改善を行うことで、テクニカルな離脱防止策に頼ることなく、自然な形でユーザー体験と事業成果の両方を向上させることができるのです。

3. 「なぜあなたのサイトからユーザーは去るのか?心理学から紐解く離脱防止の真髄」

あなたのサイトからユーザーが離脱する瞬間、実はある特定の心理パターンが働いています。ウェブサイト運営において最も難しい課題の一つが、ユーザーの滞在時間延長です。アドビの調査によれば、訪問者の平均滞在時間は約54秒。この短い時間内でユーザーの心を掴めなければ、永遠にチャンスを失ってしまいます。

離脱の最大の原因は「認知的不協和」にあります。これは、ユーザーが期待していたものと実際に提供されるものとのギャップから生じるストレスです。例えば、「初心者向けSEO対策」という記事を開いたユーザーが、専門用語だらけの難解な内容に出会うと、すぐにバックボタンを押します。このミスマッチを解消することが、離脱防止の第一歩です。

また、「選択過多のパラドックス」も重要な要因です。コロンビア大学の研究によれば、選択肢が多すぎると人は選択を放棄する傾向があります。サイト内に多すぎるリンクやCTA(行動喚起)ボタンを設置することで、ユーザーは何をすべきか混乱し、結果的に何も選ばずに去ってしまいます。

効果的な離脱防止策として、「ピーク・エンド理論」を応用することも有効です。この心理学理論によれば、人は体験の全体ではなく、最も強い感情(ピーク)と最後の感情(エンド)で体験を評価します。各ページに「驚き」や「発見」の要素を意図的に配置し、セクションの終わりには次へのアクションを明確に示すことで、ユーザーの関心を維持できます。

Googleアナリティクスの「ユーザーフロー」レポートを分析することで、離脱が多い箇所を特定できます。特に離脱率が高いページでは、ヒートマップツール(HotjarやCrazyEgg)を使って、ユーザーの視線や動きを分析しましょう。こうしたデータに基づいた改善が、感覚的な変更よりもはるかに効果的です。

最終的に重要なのは「信頼の構築」です。ノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマンは、人間の意思決定には「システム1(直感的)」と「システム2(論理的)」があると説明しています。サイト訪問者は最初にシステム1で判断するため、デザインの美しさや使いやすさが信頼感に直結します。続いてシステム2で内容の質を評価します。この二段階の信頼構築に成功すれば、離脱率は自然と低下していきます。

離脱防止は単なる技術的対策ではなく、ユーザー心理への深い理解と共感が基盤となります。ポップアップやエグジットインテントなどの離脱防止策は、最終手段として位置づけるべきでしょう。本質的な改善こそが、長期的なユーザー満足度と滞在時間の向上につながります。

4. 「競合サイトと差をつける!ユーザー心理を味方にしたコンバージョン率向上戦略」

競合サイトが溢れるWeb市場で勝ち抜くには、単なる離脱防止策だけでは不十分です。ユーザー心理を深く理解し、競合との明確な差別化を図ることがコンバージョン率向上の鍵となります。まず「希少性の原理」を活用しましょう。「残り3個」「期間限定」などの表現は、ユーザーの即決を促します。Amazonの在庫表示はこの好例です。次に「社会的証明」の力を借りる戦略も効果的です。実際の顧客レビューや購入数表示は、新規ユーザーの信頼獲得に直結します。Airbnbの宿泊施設評価システムは、この心理を巧みに活用しています。また「相互性の原理」も見逃せません。無料の価値提供(ホワイトペーパーやトライアル)は、ユーザーに返報性の感情を生み出します。HubSpotのマーケティングツール無料版は、この戦略で有料版への移行率を高めています。さらに「行動のハードルを下げる」工夫も重要です。複雑な登録フォームを簡素化し、支払い方法の選択肢を増やすだけでも、コンバージョン率は劇的に向上します。競合差別化のためには、これらの心理原則をサイト全体に一貫して適用し、ユーザーに「ここでしか得られない価値」を明確に伝えることが重要です。アクセス解析データと実際のユーザーフィードバックを組み合わせて継続的に改善していくことで、持続的な競争優位性を確立できるでしょう。

5. 「プロが実践する離脱防止の新常識:データと心理学で実現する本質的サイト改善法」

ウェブサイトのコンバージョン率を向上させるには、単なる離脱防止策ではなく、ユーザー心理に基づいた本質的な改善が不可欠です。プロのウェブアナリストやUXデザイナーは、表面的な対策を超えたアプローチを実践しています。

まず重要なのは、ユーザーの行動データを詳細に分析することです。Google AnalyticsやHotjarなどの分析ツールを活用し、離脱が発生する正確なポイントと状況を特定します。単にサイト全体の離脱率を見るのではなく、ページごと、デバイスごと、流入元ごとのデータを比較分析することで、真の問題点が浮かび上がります。

次に、定量データと定性データを組み合わせる手法が効果的です。ヒートマップやスクロールマップで「どこで」離脱が起きているかを確認し、ユーザーインタビューやフィードバックで「なぜ」離脱するのかを理解します。例えば、あるECサイトではカートページでの離脱が多いことが判明しましたが、原因は単純な「次へ進む」ボタンのデザイン不備でした。

心理学的アプローチも見逃せません。「ヒューリスティック評価」と呼ばれる手法では、認知バイアスや意思決定プロセスを考慮してインターフェースを評価します。例えば「損失回避バイアス」を活用し、「この特典を見逃さないで」という表現がシンプルな「今すぐ申し込む」よりも効果的なケースが多いのです。

また、ユーザーの「メンタルモデル」に合わせたサイト設計も重要です。ユーザーが期待する情報構造やナビゲーションフローを提供することで、認知的負荷を減らし、スムーズな体験を実現できます。IBM社のデザインチームは、カードソーティング法を用いてユーザーのメンタルモデルを可視化し、情報アーキテクチャを再構築した結果、サポートページの問い合わせ数を30%削減した事例があります。

さらに、マイクロコンバージョン(小さな成功体験)を設計することで、ユーザーの離脱を防ぎながら最終的な目標達成へと導くことができます。例えば資料ダウンロードサイトでは、「30秒で完了する」という進捗表示を加えることで、フォーム入力の完了率が向上します。

離脱防止策は単なる緊急対応ではなく、ユーザー体験全体を俯瞰した総合的な改善戦略の一部であるべきです。データと心理学の知見を組み合わせることで、短期的な数字の改善だけでなく、長期的なユーザーロイヤルティにつながるサイト改善を実現できるのです。