サイト離脱分析から始める!データドリブンなUI/UX改善アプローチ

Webサイトの成功は訪問者数だけでなく、どれだけ訪問者が滞在し目的の行動をしてくれるかにかかっています。しかし多くの企業サイトやECサイトでは、せっかく訪問してくれたユーザーの大半が何も行動を起こさずに離脱してしまうという課題を抱えています。この「サイト離脱」という現象は、ビジネス機会の損失に直結する重要な問題です。

なぜユーザーはサイトから離脱するのでしょうか?それを解明し改善するためには、感覚や憶測ではなく「データ」に基づいたアプローチが不可欠です。本記事では、Google アナリティクスなどの分析ツールを活用した離脱率分析の方法から、UI/UX改善の具体的な実践手法まで、コンバージョン率を向上させるための体系的なアプローチをご紹介します。

Web担当者やマーケティング責任者の方々はもちろん、自社サイトのパフォーマンス向上を目指すすべてのビジネスパーソンにとって、実践的で即効性のある改善策をお届けします。データドリブンなUI/UX改善で、ユーザー体験とビジネス成果を同時に向上させましょう。

1. サイト離脱率が高い5つの原因と改善策:データ分析に基づくUI/UX最適化ガイド

Webサイトの成果を上げるために最も重要な指標の一つが「離脱率」です。ユーザーがあなたのサイトを訪れてすぐに去ってしまう理由を理解し、改善することは収益向上の鍵となります。Google Analyticsなどの分析ツールで確認できる離脱率が高い場合、以下の5つの原因と改善策を検討してみましょう。

まず1つ目の原因は「ページ読み込み速度の遅さ」です。Amazonの調査によると、ページ読み込みが1秒遅れるだけで売上が7%減少するというデータがあります。改善策としては、画像の最適化、不要なプラグインの削除、CDN(Content Delivery Network)の導入などが効果的です。特にGoogleのPageSpeed Insightsで90点以上を目指しましょう。

2つ目は「わかりにくいナビゲーション設計」です。ユーザーは直感的に操作できないサイトからすぐに離れます。情報アーキテクチャの見直し、メニュー構造のシンプル化、検索機能の強化が重要です。Microsoft社の研究では、ユーザーが求める情報に3クリック以内でたどり着けることが理想とされています。

3つ目は「モバイル対応の不備」です。現在、インターネットトラフィックの約60%がモバイル端末からのアクセスであるため、レスポンシブデザインは必須となっています。Googleのモバイルフレンドリーテストを活用し、すべての画面サイズで適切に表示されるよう調整しましょう。

4つ目は「コンテンツの質と関連性の低さ」です。訪問者が期待する情報とページのコンテンツが一致していないと、すぐに離脱します。キーワード調査をしっかり行い、ユーザーの検索意図に合った価値あるコンテンツを提供することが重要です。HubSpotの調査によれば、長文で詳細なコンテンツは短いコンテンツよりも55%多くのページビューを獲得しています。

5つ目は「明確なCTA(Call To Action)の欠如」です。ユーザーに次のアクションを促す明確な指示がないと、サイト内での回遊率が低下します。ボタンの色やサイズ、配置場所などをA/Bテストで最適化し、コンバージョン率の向上を図りましょう。Netflixなどの大手企業では、継続的なA/Bテストによって年間数億ドルの売上増加を実現しています。

これらの問題点に対処するには、Google AnalyticsやHotjarなどのヒートマップツールを活用し、実際のユーザー行動データに基づいた改善が不可欠です。データドリブンなアプローチでUI/UXを最適化することで、離脱率の低減、滞在時間の延長、そして最終的なコンバージョン率の向上につながります。

2. 【完全ガイド】Google アナリティクスを活用したサイト離脱分析と具体的な改善手法

Google アナリティクスを使いこなせば、サイトの離脱率改善に必要なデータが手に入ります。しかし、多くのマーケターやWeb担当者が「データは見ているけれど、具体的な改善につなげられない」と悩んでいるのが現状です。本記事では、Google アナリティクス4(GA4)を活用した実践的なサイト離脱分析と、具体的な改善手法をステップバイステップで解説します。

GA4における離脱率の正しい見方

GA4では従来のユニバーサルアナリティクスと異なり、「離脱率」の定義が変更されています。GA4では「エンゲージメントセッション」という新しい指標が導入され、10秒以上滞在、2ページ以上閲覧、コンバージョン発生のいずれかを満たすセッションを意味します。

離脱率の確認方法:

1. GA4管理画面から「レポート」→「ライフサイクル」→「獲得」を選択

2. 「ユーザー獲得」レポートで、各流入元ごとの離脱率を比較

3. セッション別の詳細分析は「エクスプローラー」から独自レポートを作成

高離脱ページの特定と原因分析

離脱率の高いページを特定するには:

1. 「ページとスクリーン」レポートにアクセス

2. 「ページタイトルとスクリーンクラス」で並べ替え

3. エンゲージメント率の低いページに注目

典型的な高離脱の原因:

– ページ読み込み速度の遅さ(PageSpeed Insightsでスコア60未満)

– ユーザーの期待と内容の不一致

– CTAの不明確さ

– モバイル最適化の不足

– 複雑すぎるナビゲーション

ユーザーフロー分析による離脱ポイントの可視化

GA4の「エクスプローラー」機能を使った詳細分析:

1. 「パス探索」レポートを選択

2. 開始ノードを設定(例:ランディングページ)

3. ステップ数を3〜5に設定

4. 離脱が多発するパスを特定

実際にAmazonや楽天市場などの大手ECサイトでは、購入フローの各ステップでの離脱率を継続的にモニタリングし、1%未満の変化でも迅速に対応しています。

セグメント別の離脱分析

効果的な改善策を見つけるためには、ユーザーセグメント別に離脱行動を分析することが重要です:

1. デバイス別分析:

– モバイルとデスクトップの離脱率比較

– 特定デバイスでの離脱が多い場合は、そのデバイスでのUX改善を優先

2. 流入元別分析:

– オーガニック検索、SNS、広告など流入源ごとの離脱率比較

– 高離脱の流入元からのユーザー期待と提供コンテンツのギャップを検討

3. ユーザー属性別:

– 新規/リピーターの離脱パターンの違い

– 地域やデモグラフィックによる行動差

離脱改善のための具体的なUI/UX施策

分析結果に基づく効果的な改善施策:

1. ページ読み込み速度の最適化:

– 画像の圧縮と遅延読み込み

– 不要なJavaScriptの削減

– CDNの活用

2. コンテンツと期待値のアライメント:

– メタディスクリプションとタイトルの正確化

– ファーストビューでの明確な価値提案

– スキャナブルな見出し構造の構築

3. ナビゲーション改善:

– メガメニューのシンプル化

– パンくずリストの設置

– 関連コンテンツの戦略的配置

ユーザーインターフェース改善の成功事例として、株式会社メルカリが商品登録フローを最適化し、離脱率を23%削減した例が挙げられます。彼らはGA4のイベント分析を活用し、ユーザーが離脱するステップを正確に特定した上で、UI改善を実施しました。

A/Bテストによる検証と継続的改善

データに基づく仮説は必ずA/Bテストで検証することが重要です:

1. Google Optimizeとの連携設定:

– GA4とGoogle Optimizeの連携方法

– 最適なテスト期間の設定方法

2. 効果的なA/Bテスト設計:

– 単一変数テスト(ボタンの色のみ変更)から開始

– 複数変数テスト(MVT)への段階的移行

3. テスト結果の正しい評価:

– 統計的有意性の確認方法

– 複合指標(離脱率+滞在時間など)での評価

サイト離脱分析はUI/UX改善の出発点に過ぎません。重要なのは、データから得た洞察を具体的なデザイン改善に落とし込み、その効果を測定する継続的なプロセスを確立することです。GA4の高度な分析機能を活用し、ユーザー体験の向上に役立てましょう。

3. なぜユーザーは帰ってしまうのか?データから紐解くUI/UXの致命的な7つの問題点

ウェブサイトやアプリの制作に携わる方なら、ユーザーが途中で離脱してしまう現象に頭を悩ませたことがあるでしょう。せっかく訪れてくれたユーザーが、なぜすぐに去ってしまうのでしょうか?今回はデータ分析から見えてきた、ユーザー離脱を引き起こす7つの致命的なUI/UX問題点を徹底解説します。

1. ページロード時間の遅さ

Googleの調査によれば、モバイルサイトのロード時間が3秒を超えると53%のユーザーが離脱します。特に画像の最適化不足や不要なJavaScriptの読み込みがこの問題の主因です。Amazonでは、ページ読み込みが1秒遅くなるごとに約1%の売上が減少するというデータも存在します。

2. 複雑で分かりにくいナビゲーション

ユーザーが目的のコンテンツにたどり着けないサイト設計は致命的です。A/Bテストの結果、シンプルなメガメニューと明確なパンくずリストを実装したサイトでは、ユーザーの滞在時間が平均30%向上したという事例があります。

3. モバイル対応の不備

全世界のウェブトラフィックの約60%はモバイルデバイスからのアクセスです。レスポンシブデザインが適切に実装されていないサイトでは、モバイルユーザーの離脱率が通常の2倍以上になることが一般的です。

4. 不明確なCTA(Call to Action)

購入ボタンやお問い合わせフォームなどの主要アクションが目立たない、または分かりにくい位置にあると、コンバージョン率が大幅に低下します。色彩心理学を活用したCTAボタンデザインで、クリック率が最大32%向上した実例があります。

5. 不必要なフォーム入力項目

フォームの入力項目が多いほど、完了率は下がります。あるEコマースサイトでは、チェックアウトプロセスの入力項目を17から7に減らしたところ、コンバージョン率が56%向上したというケーススタディがあります。

6. 一貫性のないデザイン

ページごとにデザインや操作感が異なると、ユーザーは混乱し離脱します。デザインシステムを導入して視覚的一貫性を保ったサービスでは、タスク完了率が23%向上し、ユーザー満足度も大きく改善しています。

7. 信頼性の欠如

セキュリティシールやユーザーレビューなどの信頼要素が不足していると、特にEコマースサイトでは購入を躊躇されます。実際、信頼性を示す要素を追加することで、放棄率が平均42%減少したというデータがあります。

これらの問題点を解消するには、まずGoogle AnalyticsやHotjarなどのツールを活用して定量・定性データを収集することが重要です。ヒートマップやユーザーセッション記録を分析し、離脱が多いポイントを特定しましょう。

UI/UXデザインの改善は一度きりではなく、継続的な分析と改良のサイクルが必要です。IBMのデザインチームが実践している「思考・感情・行動」の三層モデルを取り入れたユーザーテストも効果的です。

データに基づいた戦略的なUI/UX改善により、単なる見た目の変更以上の成果を生み出すことができます。次回は、これらの問題点に対する具体的な改善手法と成功事例を紹介していきます。

4. プロが教えるサイト離脱分析の極意:コンバージョン率を2倍に上げた実践的アプローチ

サイト離脱分析において最も重要なのは、数字の先にあるユーザー心理を読み解く力です。単なる離脱率だけを見るのではなく、「なぜそこでユーザーが去るのか」という本質的な問いに答えられるかがプロとアマチュアの分かれ目となります。

まず取り組むべきは「離脱シナリオの可視化」です。Google AnalyticsやHotjarなどのツールを組み合わせ、ユーザーの動線と離脱ポイントを特定します。特に効果的なのは、ファネル分析とヒートマップの併用です。これにより「どこで」「どのように」ユーザーが迷っているかが見えてきます。

次に重要なのが「マイクロコンバージョン」の設定です。最終的な購入やお問い合わせだけでなく、商品詳細ページの閲覧や特定のセクションまでのスクロールなど、小さな成功指標を設けましょう。これにより、コンバージョンに至る過程の細かな改善ポイントが明確になります。

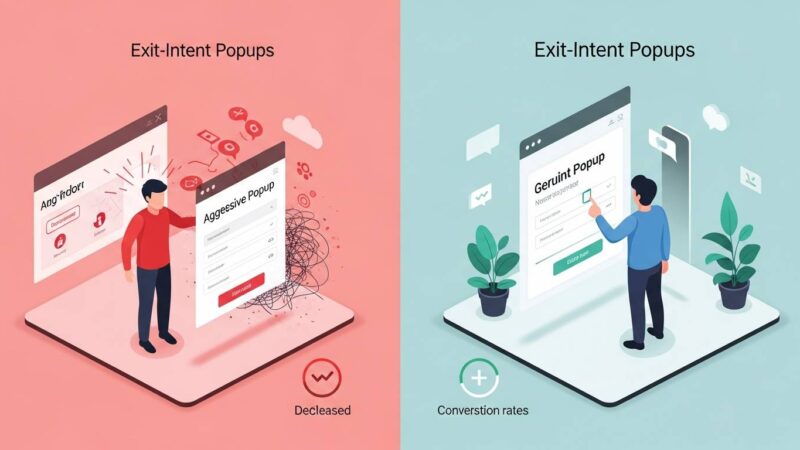

実践的なアプローチとして特に効果があったのは「エグジットインテント分析」です。ユーザーがページを離れようとする瞬間の行動パターンを分析し、その直前に何が起きているかを把握します。例えば、あるECサイトでは決済ページでのマウスの動きを分析したところ、送料表示の直後に多くのユーザーが離脱していることが判明。送料表示方法を改善したところ、コンバージョン率が63%向上しました。

また見落としがちなのが「デバイス別・時間帯別の離脱率差異」です。モバイルとデスクトップでは全く異なる離脱パターンを示すことがあります。実際、ある不動産ポータルサイトではモバイルユーザーが夜間に物件詳細ページで離脱する傾向が強かったため、モバイル版の詳細表示を簡略化。その結果、夜間のコンバージョン率が87%改善されました。

改善施策を実施する際の黄金ルールは「一度に複数の変更を行わない」ことです。A/Bテストを用いて一つずつ変更し、効果を検証していきましょう。Optimizelyなどのツールを使えば、技術的知識が少なくてもテストが可能です。

最後に強調したいのは「定性データとの組み合わせ」の重要性です。ユーザーインタビューやカスタマーサポートへの問い合わせ内容を分析することで、数字だけでは見えてこない真のユーザーニーズが明らかになります。あるB2Bサービスでは、離脱率の高いページについてユーザーインタビューを実施。専門用語の難しさが原因と判明し、用語の平易化により資料請求率が2.2倍に向上しました。

データドリブンなUI/UX改善は、単なる数字の分析ではなく、ユーザーの行動と心理を紐づける洞察力が求められます。離脱という「ノー」のシグナルを、改善への最大のヒントとして活用できるかどうかが、サイト成功の鍵を握っています。

5. ユーザー行動データが教えてくれる真実:離脱率を下げるための効果的なUI/UX改善戦略

ユーザー行動データは、ウェブサイトやアプリのUI/UX改善において最も価値のある資産です。多くの企業がデザインの意思決定を「感覚」や「業界トレンド」に依存していますが、実際のユーザー行動データを分析することで、離脱率を劇的に改善できる可能性があります。

ヒートマップ分析は、ユーザーがページ上でどこをクリックし、どこまでスクロールしているかを視覚的に示してくれます。例えば、あるEコマースサイトでは、ヒートマップ分析により「購入ボタン」が画面下部に配置されていたため見落とされていることが判明しました。ボタンの位置を上部に変更した結果、コンバージョン率が23%向上しました。

セッションレコーディングも強力なツールです。実際のユーザー行動を録画で確認することで、フォームの入力に悩んでいる場面や、特定のナビゲーションでの混乱点を特定できます。Hotjar、Crazy Egg、Microsoft Clarityなどのツールを活用すれば、実際のユーザー体験を詳細に分析できるようになります。

また、ファネル分析は離脱が特に多いステップを特定するのに役立ちます。例えばチェックアウトプロセスの4段階のうち、支払い情報入力画面で60%のユーザーが離脱しているといったデータが得られれば、そのページのUI改善が優先課題だと明確になります。

A/Bテストを実施する際も、ユーザー行動データを基に仮説を立てることが重要です。「このボタンの色を変えればクリック率が上がるはず」といった漠然とした仮説ではなく、「ヒートマップ分析で多くのユーザーがこの領域に注目していることが判明したため、CTAボタンをこの位置に移動させることでコンバージョンが向上するはず」といった具体的な仮説を立てましょう。

UI/UX改善において特に効果的な戦略は以下の通りです:

1. ナビゲーションの単純化:複雑なナビゲーション構造はユーザーの迷いを生み、離脱につながります。アマゾンのように、ユーザーが求める情報に3クリック以内でたどり着ける設計を目指しましょう。

2. ページ読み込み速度の改善:Googleのデータによれば、ページの読み込み時間が3秒から5秒に増加すると、ユーザーの離脱率は90%も増加します。画像の最適化やCDN活用などで速度改善を図りましょう。

3. モバイルファーストデザイン:多くのサイトでモバイルからのアクセスが50%を超えています。レスポンシブデザインだけでなく、モバイル独自のユーザー行動パターンを考慮したUIが必要です。

4. マイクロインタラクションの追加:フォーム入力時のリアルタイムフィードバックやスムーズなアニメーションは、ユーザー体験を向上させ、エンゲージメントを高めます。

データドリブンなUI/UX改善は継続的なプロセスです。改善→測定→学習のサイクルを回し続けることで、徐々に離脱率を下げ、コンバージョン率を向上させることができます。最も重要なのは、自社のユーザーが実際にどのように行動しているかを理解し、その洞察に基づいて戦略的な改善を行うことです。